El programa de Garay ya no existe, o al menos no como era entonces con él del otro lado. La emisora de La Javeriana se decidió por el Jazz ad nauseam y tan sólo Trapecio, el programa de los sábados en la mañana, vale la pena, a pesar de su frigidez. Garay anda ahora de novelista, después de un paso fugaz e intrascendente por la radio comercial al lado de la Gurisati, donde le tocaba alternar su refinado gusto con tandas de la oreja de Van Gogh y Bacilos o hasta cosas peores de “nuestra generación” (así reza su fastidioso y excluyente slogan), claro, no tan peores como mis discos del Richard, el rubio y lacio pianista de mi infancia.

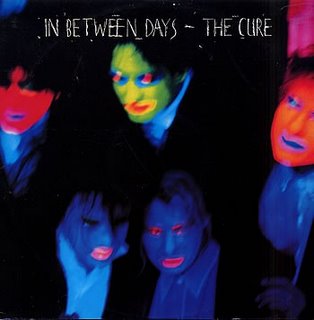

Ese año, el de mi descubrimiento, empecé a comprar discos, impulsado sin duda alguna por los gustos de Garay, pues en mi casa y alrededores la música no parecía interesarle a nadie. Los primeros discos compactos que compré no fueron los de moda por esa época, a saber: Aerosmith, Lenny Kravits (el morocho sabrosón) y la canción Mister Jones de los Counting Crows, sino los de mi anacrónico interés. Recuerdo que en San Andresito de la 38 le pedí a mi padre tres discos: el Desintegration de The cure, The Joshua Tree de U2, y los grandes éxitos de The Police. Me compró el de U2, el de The Police me lo regaló en navidad en versión mejorada, porque en vez de los grandes éxitos llegó con la discografía completa recopilada en un set de cuatro discos compactos, incluía rarezas y B sides, todo un paquete para coleccionistas. El de The Cure lo compré yo mismo en una tienda del centro, cuando la oficina de mi papá quedaba en la 19 con tercera y yo empezaba a descubrir el comercio musical del centro. De Via Libre a la octava me paseaba buscando discos y aprendiendo a regatear por ellos. Así pasé ese año, oyendo la radio y buscando los discos de las bandas que oía en tiendas algo roídas que apestaban a porro y metal más ingenuo que macabro, y más baladí que interesante. El rock nacional aún era un puñado de buenas intenciones, pésimos músicos, peores cantantes y sonido garaje. La mejor de las grabaciones de entonces fue el ahora famoso Aquí vamos de nuevo de las 1280 almas, no en CD, sino en casete. En el colegio mis amigos oían la Peste, más o menos pasaron de muñecos de papel (el RBD de mí generación, con Ricky Martin al mando) al punk.

En octavo conocí a Jairo. El primer día de clases llegó con una lista de sus discos y la repartió a los del curso. Recuerdo que no conocía ni la mitad de las bandas que se encontraban en ella, había mucho rock en español y otro tanto del rock “oficial” en inglés. Su trabajo era grabar casetes, y le iba bastante bien, de paso nos sacaba de la ignorancia musical. Con Jairo hice una buena amistad, mediada por la música y su personalidad extrovertida. Le pedí que me grabara un par de casetes, no recuerdo bien de qué. Ese año empecé a ir a conciertos y a bares, el primer rock al parque hizo aparición con un elenco de lujo: Seguridad Social, Fobia, Aterciopelados (con su disco con el corazón en la mano, guitarra de flores y la abrumadora personalidad de Andrea). Acido bar era sitio de encuentro para saltar y tomar (los controles no eran tan estrictos) aunque yo aún no tomaba, y había fumado tan sólo una vez que me escapé del colegio en séptimo. Había entrado de lleno en la adolescencia.

Más para otra entrega

Mi primer camiseta de un grupo tenía este diseño, la boté hace poco, muy a mi pesar, por un tiempo sirvió de trapo.